長い猛暑トンネルも、今週中ごろからようやく出口らしいです。

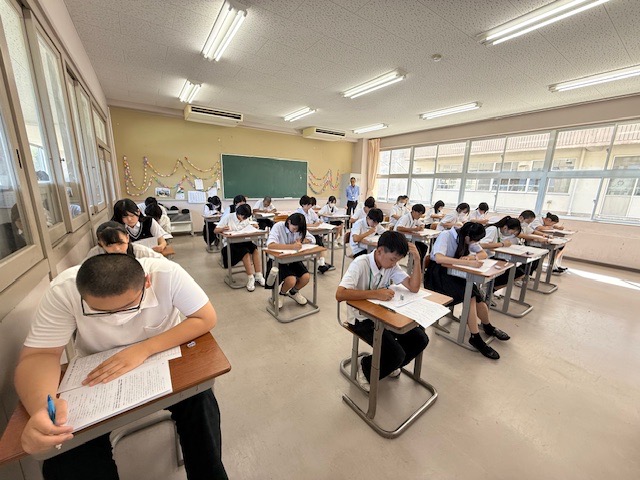

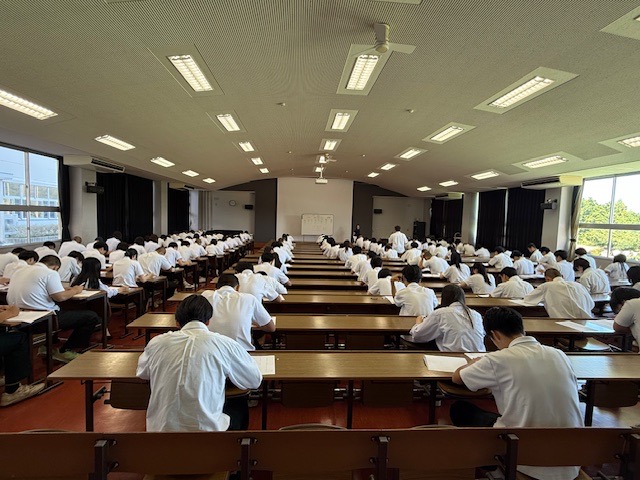

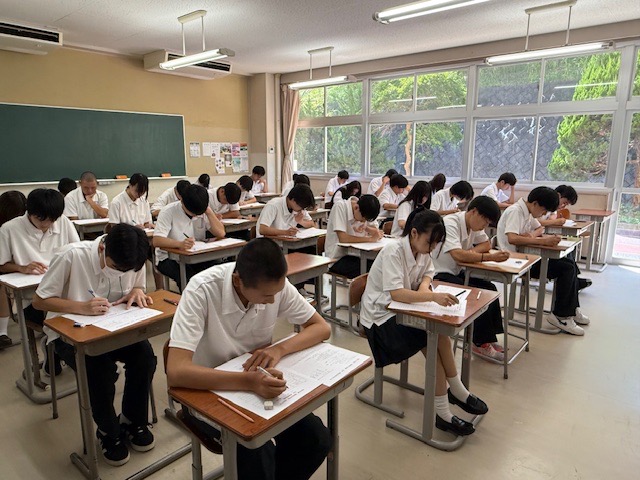

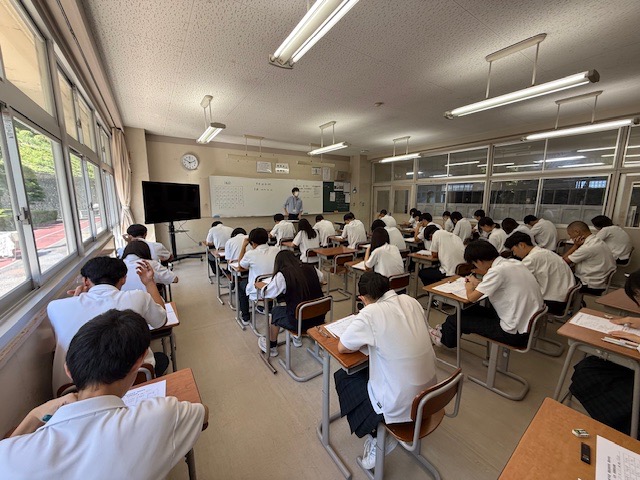

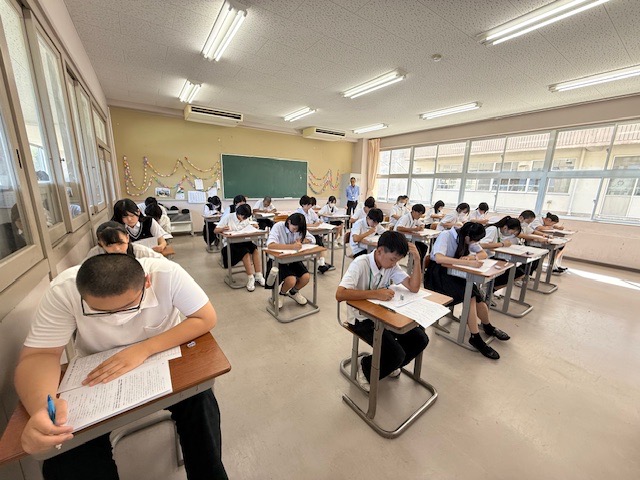

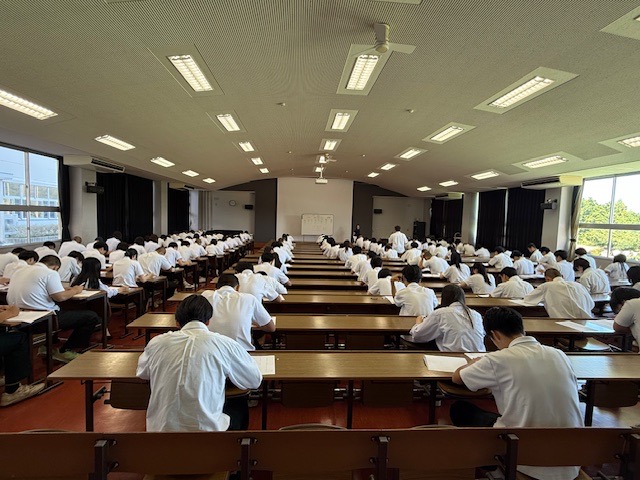

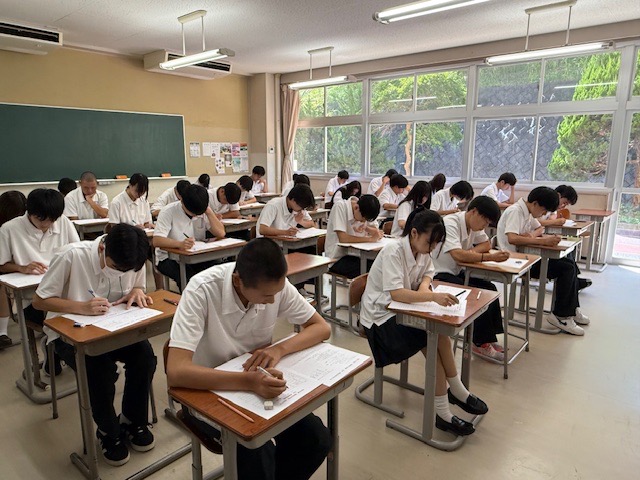

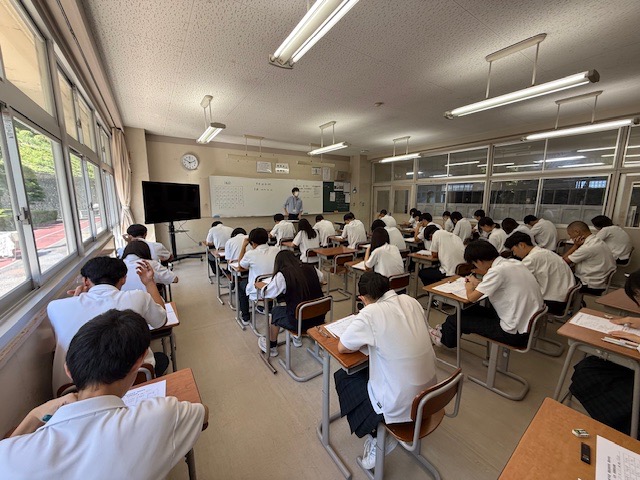

三連休明けの本日は、前期末試験です。本校では、昨年度より二期制への移行に伴って、定期試験が年2回(前期末と後期末)となりました。1年生や4年生にとっては、最初の定期試験となります。

最近は定期試験を廃止したり、実施回数を減らしたりする学校が増えています。中学校を中心に見られた定期試験の廃止の動きはその後、高校でも私立で見られるようになり、現在は公立でも定期試験を廃止する学校が増えつつあります。

定期試験の廃止の動きを後押ししているのは、「成績評価の方法が定期試験に偏りすぎていないだろうか?」という教育現場の課題意識です。現行の学習指導要領では、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」という3つの観点で児童生徒の学習状況を評価することが求められています。その3つの観点すべてを定期試験の結果だけで評価するのは限界があります。そのため、定期試験の結果以外にも、たとえばレポートの作成や発表、グループでの話し合い、作品の制作といった多様な活動の成果を材料に評価が行われるようになってきています。

また本校では、定期試験を年2回にしたことから「単元テスト」を導入しています。

単元テストとは文字通り、1つの単元の学習が完了したあとに、その単元の定着度を確認するために行うテストのことです。各教科の単元(授業数時間分から成る、学習内容のまとまり)を評価の区切りとすることで、定期試験のような一発勝負ではなく、日々の学習の積み重ねが成績につながるわけです。

教師も生徒の学習内容の理解度や定着度をこまめに把握することができ、必要な指導が調整しやすくなるほか、ペーパーテスト以外の方法で単元テストを行うことで、より多様な視点で生徒を評価することができると考えています。

さらに生徒にとっては、単元や題材等のまとまりごとに自分の理解度を知ることができるため、理解度の低い箇所が増えてしまう前に学び直すことができ、学習内容の定着度を高める効果も期待できます。定期試験の廃止はそれ自体が目的ではなく、「評価をどのように学力向上につなげるのか?」という課題に取り組むための手段の一つであるといえます。

開星の挑戦は続く!